Eine Dokumentation von Georg Wildmann

Ansiedlungsgeschichte der Donauschwaben

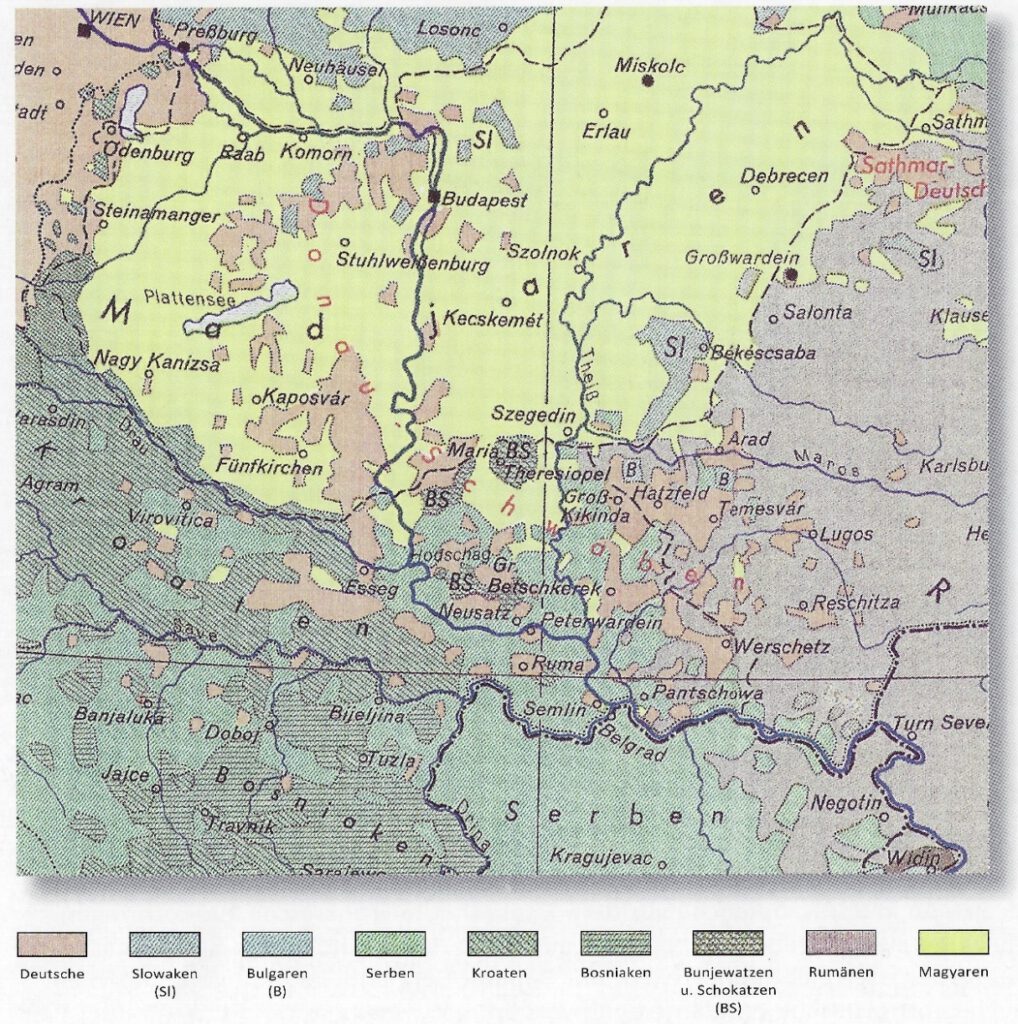

Jene deutsche Bevölkerungsgruppe, die sich beiderseits der mittleren Donau im pannonischen Zentralraum nach der Befreiung Ungarns von der Türkenherrschaft im 18. Jh. aus Einwanderern der südwestdeutschen, aber auch böhmischen und österreichischen Stammlandschaften entwickelte, bezeichnet die Völkerkunde ab den Zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts als „Donauschwaben“. Die im selben Raume lebenden slawischen und magyarischen Nachbarn hatten diese Deutschen seit ihrer Ansiedlung „Schwaben“ genannt, und der damit naheliegende Sammelbegriff „Donauschwaben“ erwies sich als besonders geeignet, da die Kennzeichnung „ungarländische Deutsche“ mit der Aufteilung Großungarns nach 1918 hinfällig geworden war.

Deutsche lebten schon seit 10. und 11. Jahrhundert im Zuge der baierischen Ostkolonisation im westlichen Ungarn. Im 12. Jahrhundert riefen die ungarischen Könige gezielt Deutsche ins Land, die sich als Karpatendeutsche (heutige Slowakei) und Siebenbürger Sachsen (heutiges Rumänien) in die abendländische Kulturgeschichte einführten.

Nach der Schlacht von Mohatsch 1526, in der die politisch wie religiös expansiv orientierten Osmanen siegten und der ungarische König sein Leben verlor, fielen die Königreiche Ungarn und Böhmen aufgrund der dynastischen Erbgesetze an die österreichischen Habsburger. Diesen oblag nun die Verteidigung des Abendlandes, in dessen Zentralraum die Christenheit sich konfessionell zu spalten begann. Nach einer rund 150 Jahre währenden Herrschaft über den Großteil Ungarns scheiterten die Türken an der Belagerung Wiens und erlitten 1683 in der Schlacht am Kahlenberg jene Niederlage, die sich als eine politisch-kulturelle „Wende“ für ganz Ostmittel- und Südeuropa erweisen sollte.

1686 setzte bereits die Besiedlung Ofens (Buda, Teil des heutigen Budapest) und des Ofner Berglandes durch deutsche Bauern und Handwerker ein und 1689 erließ Kaiser Leopold I. das erste Ansiedlungspatent zur Wiederbevölkerung des Erbkönigreichs Ungarn. Nach dem Siege Prinz Eugens bei Zenta 1997 über die Türken griffen diese in den Spanischen Erbfolgekrieg (1701-1714) nicht ein. 1716 begann unter Führung des Prinzen Eugen, der Türkenkrieg, der nach Eroberung von Belgrad und Temeswar 1718 mit dem Frieden von Passarowitz (Požarevac) endete. Durch ihn wurde die Herrschaft der habsburgischen Kaiser über Westungarn, das Banat, die Batschka, Syrmien und Teile Bosniens abgesichert. In der Folge forderten die ungarischen Stände auf dem Landtag von Pressburg 1722/23 Kaiser Karl VI. auf, „freie Personen jeder Art“ in das Land zu rufen und mit entsprechenden Patenten in seinen Erblanden und im Reich zu werben.

Fortab bemühten sich die habsburgischen Herrscher Karl VI. (1711-1740), seine Tochter Maria Theresia (1740-1780) und deren Sohn Josef II. (1780-1790), das verödete und schwach besiedelte Land wieder zu bevölkern und eine wirtschaftlich sich selbst erhaltende „Vormauer der Christenheit“ zu errichten. Sie riefen zwischen 1722 und 1787 Kolonisten ins Land. So kamen in drei „Großen Schwabenzügen“ (1723-1726; 1763-1771; 1784-1787) und in einer Reihe kleinerer etwa 150 000 Deutsche in die nördlich des Plattensees gelegenen Gebiete des ungarischen Mittelgebirges, in die südlich des Plattensees gelegene „Schwäbische Türkei“ (Komitate Baranya, Somogy und Tolna), in das Banat, die Batschka, Syrmien, Slawonien und in das in Nordostungarn liegende Sathmar-Gebiet.

Die südliche Grenze der Kolonisation bildeten die Flüsse Sawe und ab Belgrad in östlicher Richtung die Donau. Die Kolonisten stammten aus dem Elsaß, aus Lothringen, aus der Pfalz, aus Baden und Schwaben, zu geringeren aus Teilen aus Rheinfranken, Bayern, Österreich und Böhmen, sporadisch auch aus dem Westphälischen.

Von einer Tendenz zu „germanisieren“ kann bei den Siedlungsaktionen Österreichs keine Rede sein. Es waren entsprechend den Lehren des Merkantilismus und etwas später des Physiokratismus stets Gründe der gesamtstaatlichen Zweckmäßigkeit, der wirtschaftlichen wie der militärischen Staatsräson, die zur Berufung von Bauern, Handwerkern, Beamten, Facharbeitern und Kaufleuten aus den Territorien des Reiches und der österreichischen Erblande führten.

Die Einwanderer erwartete in der sumpfigen Tiefebene und in den Schmelzbetrieben während der Frühphase ein hartes Arbeitsleben. Entbehrungen und Seuchen ließen ganze Familien aussterben. Den neuen Bauern war aber der Übergang von der ungeordneten Feldgraswirtschaft und der Haltung halbwilder Herden zu einem effizienten Ackerbau ebenso zu danken wie den neuen Bürgern der Wiederaufbau der Städte und die Bildung eines gewerblichen Mittelstandes.

Das 19. Jh. war gekennzeichnet von einer überaus positiven wirtschaftlichen Aufwärtsentwicklung und biologischen Erstarkung der donauschwäbischen Dorfgemeinschaften und einer starken Tendenz des städtischen deutschen Bürgertums, sich vom erstarkenden Magyarentums assimilieren zu lassen. Der Magyarisierungsdruck verstärkte sich nach der staatsrechtlichen Gleichstellung Ungarns mit der österr. Reichshälfte im „Ausgleich“ 1867. Diese Umstände verwehrten den Donauschwaben die Heranbildung einer eigenständigen geistigen Führungsschicht und die Ausbildung eines starken politischen Bewusstseins. Erst 1906 gelang Dr. Ludwig Kremling die Gründung der „Ungarländischen Deutschen Volkspartei“ und erst ab dieser Zeit entfalteten die Heimatromane Adam Müller-Guttenbrunns ihre erweckende Kraft.

Obwohl von etwa 1880 bis 1910 rund 200 000 Donauschwaben aus wirtschaftlichen Gründen nach Übersee ausgewandert waren, lebten 1910 beispielsweise rund 390 000 Deutsche in 130 Gemeinden des Banates (23 Prozent der Bevölkerung), 190 000 in 44 Dörfern der Batschka (24,5 Prozent), 150 000 in der Schwäbischen Türkei (35 Prozent), 126 000 in Slawonien und Syrmien (11 Prozent) sowie 80 000 in Budapest (9 Prozent).

Die Donauschwaben

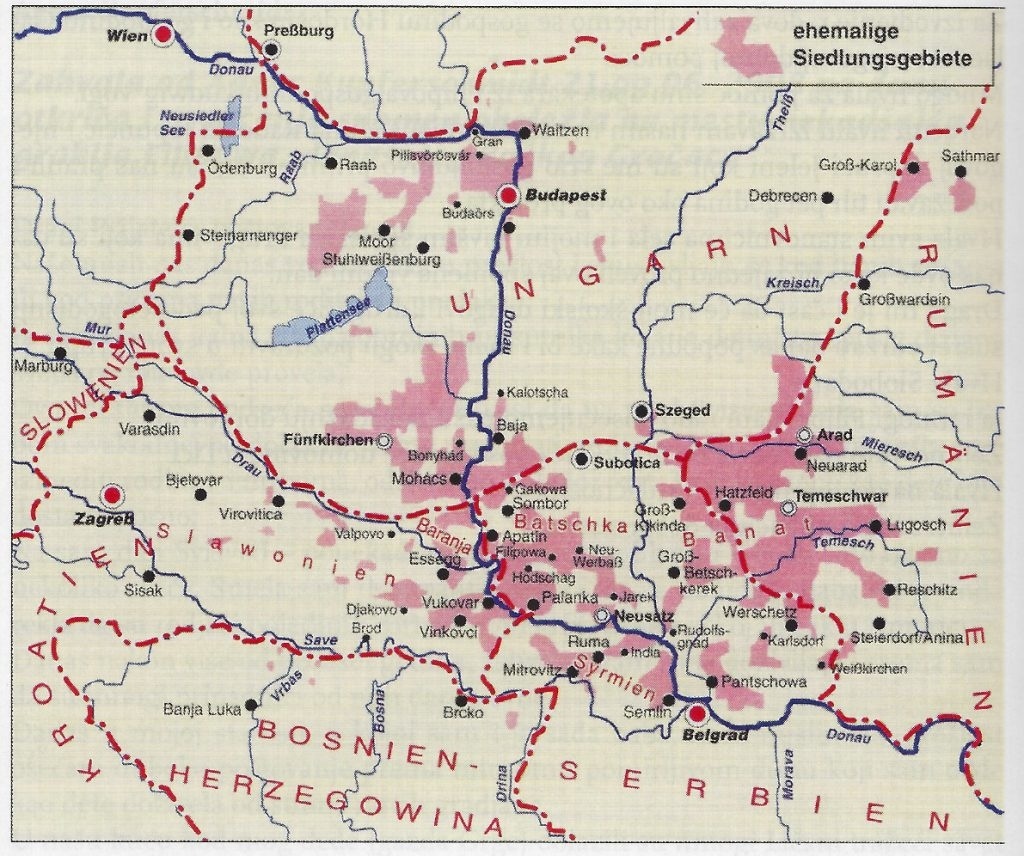

Die Donauschwaben stammen von jenen großteils aus Lothringen, der Pfalz, dem Elsaß, aus Trier, Schwaben, Baden, Württemberg, Bayern und anderen deutschen Landstrichen, aber auch österreichischen (vor allem vorderösterreichischen) und böhmischen Ländern angeworbenen Siedlern, die die habsburgischen Kaiser nach der Befreiung des zur Habsburger Krone gehörenden Königreichs Ungarn von der Türkenherrschaft im 18. Jahrhundert im pannonischen Becken ansiedelten. Ihre Siedlungsgebiete bildeten das Banat, die Batschka, Syrmien, Slawonien, das ungarische Mittelgebirge, die „Schwäbische Türkei“ in Südwest- sowie Sathmar in Nordostungarn. Es waren Gründe der gesamtstaatlichen Zweckmäßigkeit, der wirtschaftlichen wie der militärischen Staatsräson, die zur Berufung von Bauern, Handwerkern, Beamten, Facharbeitern und Kaufleuten aus den Territorien des Reiches und der österreichischen Erblande führten. Ihr kolonisatorischer Einsatz zählt zu den großen europäischen Kulturleistungen. Es gelang ihnen, aus den einst wüsten und verödeten Gebieten die „Kornkammer der Donaumonarchie“ zu schaffen und der Wiederbelebung der ungarischen Städte entscheidende Impulse zu geben. Nach Zerschlagung Donaumonarchie zu Ende des I. Weltkriegs wurde die rund 1,5 Millionen Seelen zählende Volksgruppe infolge der neuen Staatsgrenzen auf die „Nachfolgestaaten“ Ungarn, Rumänien und Jugoslawien aufgeteilt. Dies trug in unterschiedlicher Stärke zu ihrer Bewusstwerdung als ethnische Gruppe bei. Ab dieser Zeit bürgerte sich für sie die Benennung „Donauschwaben“ ein.

Der II. Weltkrieg und dessen Folgen verursachten in ihren Reihen ungeheure menschliche und materielle Verluste. Von den 500.000 Ungarndeutschen wurden etwa 30.000 auf Forderung Stalins für eine bis zu fünf Jahre dauernde Zwangsarbeit in die UdSSR deportiert. Die nationalistisch-chauvinistischen Kräfte Ungarns, namentlich die Kommunisten und die Nationale Bauernpartei, forderten 1945 die Vertreibung ihrer deutschen Mitbürger. Dies wurde ihnen auf der Potsdamer Konferenz der Siegermächte zugestanden. Fast die Hälfte der Ungarndeutschen, 220.000 an der Zahl, wurde 1946 und 1947 nach Deutschland zwangsumgesiedelt. Ihr Vermögen wurde beschlagnahmt. Ausgewählt wurden vor allem die Familien der Mitglieder des Volksbundes sowie aller jener, die in deutschen Militärverbänden gedient hatten. Die 200.000 – 250.000 im Lande Verbliebenen wurden enteignet und erhielten erst 1950 die staatsbürgerliche Gleichberechtigung. Der Gebrauch der deutschen Sprache war verpönt und wird gegenwärtig im familiären Alltag nicht mehr gebraucht. Die nach der „Wende“ eingeführte „Selbstverwaltung der Minderheiten“ ist staatlich gelenkt, hat keine parlamentarische Vertretung und leidet unter Finanznot.

Die rund 330.000 Banater Schwaben in Rumänien gehörten nicht zu den „Potsdamer Opfern“. Sie wurden nicht vertrieben, doch verlor die bäuerliche Bevölkerung durch die 1945 vorgenommene Bodenreform und die damit verbundene Entprivatisierung ihre Existenzgrundlage. Auch von ihnen wurden rund 30.000 auf Jahre in die Sowjetunion verschleppt. 1951 wurde ein Bereich von 30 Kilometern entlang der Grenze zu Jugoslawien von „unzuverlässigen Elementen“ gesäubert. Sie wurden in die Baragan-Steppe östlich von Bukarest deportiert, unter ihnen rund 30.000 Donauschwaben. Erst 1956 konnten die Überlebenden wieder zurückkehren. Die Rumäniendeutschen waren 1949 formalrechtlich den übrigen Bürgern gleichgestellt worden. Es begann die Periode der Integration der Deutschen in den sozialistischen Nationalstaat. Die bis 1989 drohende Zwangsassimilation zu einer sozialistischen „Einheitsnation“ veranlasste die Donauschwaben Rumäniens die „Spätaussiedlung“ nach Deutschland anzustreben. Heute leben noch geschätzte 40.000 Deutsche im rumänischen Banat, sie sind durch das zum „Demokratischen Forum der Deutschen in Rumänien“ gehörende „Regionalforum Banat“ im „Minderheitenparlament“ und mit einem Abgeordneten im Parlament politisch vertreten. Mehrere Gesetze ermöglichen seit 1991 – unter meist ungünstigen Bedingungen – die Restitution von Immobilien. Der Rumänisch-Deutsche Partnerschaftsvertrag gestattet Deutschland eine unbegrenzte kulturelle und finanzielle Unterstützung des deutschen Gemeinschaftslebens in Rumänien.

Von den 195.000 nichtevakuierten oder nichtgeflüchteten Donauschwaben Jugoslawiens wurden 8000 Frauen und 4000 Männer 1944/1945 in die UdSSR zur Zwangsarbeit deportiert. 2000 von ihnen gingen bis 1949 zugrunde. Über 7000 donauschwäbische Zivilpersonen, fast durchwegs angesehene Männer unter 60 Jahren, wurden 1944 durch lokalen kommunistische Instanzen, durch die Staatspolizei (OZNA) und durch eigene Partisanenkommandos meist grausam getötet. Fast alle anderen 170.000 wurden gemäß dem Beschluss des „Antifaschistischen Rates der Nationalen Befreiung Jugoslawiens“ = AVNOJ vom 21.11.1944 enteignet und entrechtet und in der Folge in Arbeits- sowie acht Konzentrationslager für Betagte, Kranke, Kinder sowie Mütter mit (bis zu zwei Jahre alten) Kleinkindern interniert. 48.500 von ihnen sind innerhalb von drei Jahren durch Hunger, Seuchen und Erschießungen umgekommen, während 35.000 unter Lebensgefahr aus den Lagern über die nahen Grenzen nach Ungarn und Rumänien entkommen konnten. Der Leidensweg der Donauschwaben Jugoslawiens forderte insgesamt mindestens 60.000 Ziviltote, d. h. fast jeder/jede dritte der in der Heimat Verbliebenen wurde Opfer des kommunistischen Regimes.

1948 wurden die Lager aufgelöst. Die noch rund 80 000 Überlebenden des Völkermords mussten dreijährige Arbeitsverträge eingehen und konnten sich erst in den 50er Jahren unter Erlegung eines hohen „Kopfgeldes“ loskaufen und nach Deutschland oder Österreich, in der Regel völlig mittellos, ausreisen. In der letzten gesamtjugoslawischen Volkszählung 1991 deklarierten sich noch 8021 Personen als Deutsche bzw. Österreicher.

Der heutige kroatische Staat anerkennt seine laut Volkszählung 1991 2.635 Deutschen und 214 Österreicher, von denen ein Teil in einigen Vereinen kulturell aktiv ist, als autochthone nationale Minderheit, so dass sie von den lokalen Behörden Unterstützung erhalten. Die Deutschen, die durch den AVNOJ-Beschluss vom 21.11.1944 als damalige jugoslawische Staatsbürger widerrechtlich enteignet wurden, werden in das 2002 novellierte Restitutions- und Entschädigungsgesetz, einschließlich ihrer gesetzlichen Erben erster Erbfolge, einbezogen, auch wenn sie keine kroatischen Staatsbürger sind und im Ausland leben, sofern bilaterale Verträge mit ihren jetzigen Heimatländern dies vorsehen. Damit verliert der besagte AVNOJ-Beschluss formell einen Großteil seiner diskriminierenden Wirkung.

Die Republik Serbien hat 2002 der Provinz Wojwodina ein Autonomie-Statut zugebilligt. Bei der Volkszählung 2002 gaben in der Autonomen Provinz Vojvodina 3.873 und in der Republik Serbien 747 Personen deutsch als ihre Volkszugehörigkeit an. Die überwiegend in der Wojwodina lebenden und z. T. in Vereinen zusammengeschlossenen Donauschwaben sind neuerdings auch als autochthone nationale Minderheit anerkannt. Sie streben die Aufhebung des AVNOJ-Beschlusses vom 21.11.1944 an, und fordern nebst der moralischen Rehabilitierung auch eine Entschädigung für das konfiszierte Eigentum.

Etwa 1,5 Millionen Donauschwaben leben heute zerstreut in der alten und neuen Welt, davon die Mehrzahl in Deutschland. Ihre in Bundesverbänden zusammengefassten Landesverbände in Deutschland, Österreich, den USA und Kanada sind die Träger der Pflege des kulturellen und geistigen Erbes. Ihr „Weltdachverband der Donauschwaben“ vertritt ihre gruppenspezifischen Interessen.

Die Donauschwaben des vormaligen Jugoslawien 1918 – 1945

Mit der Zerschlagung der österreichisch-ungarischen Monarchie 1918/19 kamen 510.000 Donauschwaben, die in der heute zu Serbien gehörenden Wojwodina und im heutigen zu Kroatien gehörenden Slawonien lebten, in den neuerrichteten Staat der Serben, Kroaten und Slowenen (ab 1929 Jugoslawien genannt). Zudem gerieten etwa 30.000 Altösterreicher aus der nunmehr von den Slowenen annektierten Untersteiermark und aus der Gottschee unter das südslawische Regime. Nationalromantische Impulse, Erfahrungen mit andersnationalen politischen Bewegungen und der Überfremdungsdruck zeitigten ein erwachendes Selbstbehauptungsstreben. Das führte 1920 zu Gründung des „Schwäbisch-Deutschen Kulturbundes“, dessen Devise neben „Heimat, Muttersprache, Väterglaube“ auf „Staatstreu und volkstreu“ lautete und der dennoch einem dreimaligen zeitweiligen Verbot ausgesetzt war. Bei den einigermaßen freien Wahlen zum jugoslawischen Parlament gewann die 1922 gegründete „Partei der Deutschen“ 1923, 1925 und 1927 je acht, fünf und sechs Mandate. Sie wurde aber wie alle anderen national orientierten Parteien 1929 bei der Errichtung der Diktatur König Alexanders I. verboten.

Die Minderheitenschutzbestimmungen bekamen keinen Verfassungsrang. Die während des Weltkrieges getätigten Kriegsanleihen wurden vom Staat seinen neuen Bürgern gegenüber nicht eingelöst. Bei der Aufteilung des Großgrundbesitzes wurden die Donauschwaben übergangen, sie bekamen bis 1940 keine deutschsprachigen Gymnasien und Bürgerschulen. Elementarschulen mit deutscher Unterrichtssprache wurden nur dann zugelassen, wenn dreißig deutsche Kinder pro Klasse vorhanden waren. Die Donauschwaben waren von der staatlichen und kommunalen Beamtenlaufbahn ausgeschlossen und konnten im behördlichen Umgang ausschließlich die serbokroatische Staatssprache benutzen. Das weitgehend vergebliche Ankämpfen der nationalkonservativen Kulturbundführung und der donauschwäbischen Politiker gegen diese Diskriminierungen führte zum Aufkommen einer unter nationalsozialistischem Einfluss stehenden „Erneuerungsbewegung“. Der gemäßigte Erneuerer Dr. Sepp Janko übernahm 1939 auf Druck aus Berlin als Volksgruppenführer die Führung des Kulturbundes.

Nach dem Putsch serbischer Generäle im März 1941 in Belgrad, der sich gegen den Beitritt Jugoslawiens zu den Achsenmächten richtete, griffen Deutschland und seine Verbündeten Jugoslawien an, zwangen es zur Kapitulation teilten es auf. Die Donauschwaben wurden nochmals dreigeteilt und zudem von Staats wegen verpflichtet, in den Wehrverbänden Deutschlands und/oder seiner Verbündeten zu dienen. In der Folge projizierten die im jugoslawischen Raum ab Mitte 1941 auf Geheiß der Kommintern unter der Führung von Josip Broz Tito operierenden kommunistischen Partisanen ihren Hass auch auf die Donauschwaben und ihr „Antifaschistischer Rat der nationalen Befreiung Jugoslawiens“ (AVNOJ) beschloss am 21. 11. 1944 in Belgrad ihre völlige Enteignung und Entrechtung als angebliche „Volksfeinde“.

Von den 510.000 Donauschwaben, die bei Kriegsbeginn in Jugoslawien lebten, konnten Ende 1944 vor dem Einmarsch der Sowjets und der Machtübernahme der Partisanen etwas über die Hälfte der Zivilpersonen flüchten bzw. evakuiert werden. Aus Syrmien und Slawonien über 90 Prozent, aus der Batschka und dem Baranja-Dreieck rund die Hälfte und aus dem westlichen Banat nur etwa 15 Prozent. Über 90.000 befanden sich bei den Soldaten, so dass rund 195.000 Zivilpersonen unter das kommunistische Schreckensregime Titos kamen.

Über 8.000 Frauen zwischen 18 und 35 Jahren und über 4.000 Männer zwischen 16 und 45 Jahren wurden zur Jahreswende 1944/1945 in die UdSSR zur Zwangsarbeit deportiert. 2.000 von ihnen gingen bis 1949 zugrunde. Über 7.000 Zivilpersonen, fast durchwegs angesehene Männer unter 60 Jahren, wurden im sog. „Blutigen Herbst 1944“ von lokalen kommunistische Instanzen, die Staatspolizei (OZNA) und eigene Partisanen-Kommandos („Aktion Intelligenzija“) meist grausam getötet. Fast alle anderen 170.000 wurden, enteignet und entrechtet, in Arbeits- und Konzentrationslager interniert. 48.500 von ihnen sind innerhalb von drei Jahren durch Hunger, Seuchen und Erschießungen umgekommen, während 35-40.000 unter Lebensgefahr über die nahen Grenzen nach Ungarn und Rumänien entkommen konnten. Ab 1946 wurden Tausende zu Waisen gewordene Kinder aus den Lagern in Kinderheime verbracht und der Slawisierung unterworfen. Viele von ihnen konnten nach 1950 durch das Internationale Rote Kreuz nicht mehr ausfindig gemacht und Anverwandten zugeführt werden und leben heute völlig assimiliert in einem der Nachfolgestaaten des vormaligen Jugoslawien.

1948 wurden die Lager aufgelöst. Die noch rund 80.000 Überlebenden des Völkermords mussten dreijährige Arbeitsverträge eingehen und konnten sich erst in den 50er Jahren unter Erlegung eines hohen „Kopfgeldes“ von der jugoslawischen Staatsbürgerschaft loskaufen und nach Deutschland oder Österreich, in der Regel völlig mittellos, ausreisen. Im heutigen Kroatien und Serbien lebten um die Jahrtausendwende jeweils noch maximal 10.000 Donauschwaben, meist solche, die Mischehen mit Andersnationalen eingegangen waren, und deren Nachkommen. Nach den jüngsten Volkszählungen haben sich in besagten Staaten jeweils etwa 3.000 als Deutsche bzw. Altösterreicher deklariert.

Von den 425.000 Überlebenden haben 300.000 in Deutschland, 60.000 in Österreich, 40.000 in den USA und Kanada, der Rest in sonstigen Staaten eine neue Heimat gefunden. Sie besitzen in Deutschland, Österreich, den USA und Kanada landsmannschaftliche Organisationen Dachorganisationen. 1954 übernahm das Land Baden-Württemberg die Patenschaft über die Donauschwaben in Deutschland. In Österreich ist die Stadt Wels Patensstadt der Heimatvertriebenen deutscher Muttersprache

Etappen der ethnischen Säuberung Jugoslawiens von seinen deutschen Bürgern

Nach Dr. Georg Wildmann anhand der Dokumentation „Leidensweg der Deutschen im kommunistischen Jugoslawien“ und des Buches: Georg Wildmann u.a., ”Verbrechen an den Deutschen in Jugoslawien 1944-1948” Donauschwäbische Kulturstiftung, München 1998.

I. Die zahlenmäßige Größe der Volksgruppe deutscher Muttersprache in Jugoslawien betrug zu Beginn des II. Weltkrieges rund 540.000 Personen. 510.000 von ihnen waren Donauschwaben; 30.000 waren Altösterreicher: in der Hauptsache Gottscheer und Deutsch-Untersteirer (Slowenien).

II. Evakuierung und Flucht. Im Herbst 1944 begaben sich auf die Flucht oder wurden evakuiert rund 225.000. Etwa 5000 von ihnen sind nach Kriegsende wieder zurückgekehrt. Sie wurden sofort interniert. Es fielen also zwischen Anfang Oktober 1944 und dem Kriegsende rund 200.000 Angehörige der deutschen Volksgruppe unter die Herrschaft der Tito-Partisanen, davon 195.000 Donauschwaben und etwa 5000 Untersteirer und 2000 Gottscheer. Rechnet man noch den größten Teil der 93.000 Soldaten als außerhalb Jugoslawiens befindlich (28.000 sind gefallen, vermisst oder in Gefangenschaft gestorben), dann hatten rund 300.000 der Jugoslawiendeutschen, als weit mehr als die Hälfte, zu Kriegesende, weil sie nicht heimkonnten, ihre Heimat verloren. Man kann also sagen, Jugoslawien hatte sich durch Abweisung und Abschreckung – gewissermaßen durch Verweigerung der Rückkehr in die Heimat – von drei Fünfteln seiner deutschen Bürger schon zu Kriegsende ethnisch gesäubert.

III. Etappen der aktiven ethnischen Säuberung

1. Willkürliche Ermordungen und Erschießungsaktionen. Zeitraum: Anfang Oktober 1944 bis Juni 1945, in der Hauptsache unter dem Motto: ,,Liquidierung der Volksfeinde, Faschisten und Helfer des Okkupators.“ Zahl der Opfer: rund 9.500.

2. Formelle Erklärung der Deutschen zu ,,Volksfeinden“, Entzug ihrer Bürgerrechte und völlige Enteignung von allem beweglichen und unbeweglichen Hab und Gut durch den ,,Antifaschistischen Rat der Volksbefreiung Jugoslawiens“ (abgek. AVNOJ) – geschehen am 21. November 1944.

Folge: Austreibung der Deutschen aus ihren Häusern, Internierung der Arbeitsfähigen in Arbeitslagern, Internierung der Arbeitsunfähigen in Vernichtungslagern.

Zeitraum: je Wohnorten und Landschaften verschieden: zwischen Anfang Dezember 1944 und Ende August 1945.

Zahl der internierten Deutschen/Altösterreicher: 170.000 (davon 40.000 Kinder bis zu 14 Jahren). Von den rund 200.000 Heimatverbliebenen waren inzwischen 9.500 erschossen und 12.000 deportiert.

Zahl der Lageropfer: 51.000 (48.700 Donauschwaben). Ein Viertel der in ihrer Heimat verbliebenen Deutschen/Altösterreicher wurde in Form der Lagerinternierung ethnisch „weggesäubert.“

Generelle Zeitdauer der Lagerinternierung: Anfang Dezember 1944 bis Anfang März 1948, also fast dreieinhalb Jahre.

3. Deportation zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion (Donezbecken). Sie betraf rund 12.000 Deutsche aus dem Banat und der Batschka im besten Arbeitsalter (Frauen:17-30, Männer:17- 45)

Zeitdauer: Weihnachten 1944 bis Herbst 1949 (für jene, die durchhielten).

Zahl der Opfer: rund 2.000 (16 %). Vor allem infolge von Dystrophie. Auch die Russland-deportation kann man als Etappe in der ethnischen Säuberung betrachten, weil die überlebenden 10.000 nicht mehr in ihre Heimat entlassen, sondern nach Frankfurt a. d. Oder abgeschoben wurden.

4. Flucht aus den Lagern. Nicht streng konsequente Verfolgung der „Schwarzen Flucht“ aus den Lagern etwa ab April 1946. Mithilfe der Lagerleitungen bei der ,,Weißen Flucht“ (unter Erlegung eines Kopfgeldes an die Lagerleitung mit deren Einvernehmen arrangiert). Die ,,Weiße Flucht“ war also eine Art Abschub der Deutschen ins benachbarte Ausland und war von Spätherbst 1946 bis Spätherbst 1947 möglich.

Zahl der Geflüchteten: 30.000-40.000

5. Ausbürgerung nach Loskauf von der jugoslawischen Staatsbürgerschaft und Rückführung deutscher Kinder aus jugoslawischen Kinderheimen. Zeitraum: 1950-1960.

Zahl der Spätaussiedler, registriert in Deutschland zwischen 1950 und 1995: 90.200.

Zivilopfer der Jugoslawiendeutschen (Donauschw., Untersteirer, Gottscheer): Mindestzahl: 64.000, davon 59.000 Donauschwaben; Höchstzahl nach Anrechnung höherer Dunkelziffern: 66.600, davon 62.300 Donauschwaben (jeder/jede Dritte der Daheimgebliebenen verlor bis März 1948 das Leben).

Gesamtopfer der Jugoslawiendeutschen (Ziviltote und Soldaten): Mindestzahl: 93.000. Höchstzahl nahe 97.000, wenn man mit höheren Dunkelziffern rechnet.

Gesamtopfer der Donauschwaben: Mindestzahl: 86.000 (Ziviltote und Soldaten) = 17 % der Volkssubstanz. (70 % der Opfer sind in “Leidensweg..” Bd. IV namentlich erfasst und auch im Internet unter Donauschwaben.at

Die Lagerinternierung der Donauschwaben Jugoslawiens

Da die ethnische Säuberung Jugoslawiens von den Deutschen seit der Konferenz des „Antifaschistischer Rat der nationalen Befreiung Jugoslawiens“ (AVNOJ) von Jajce im Oktober 1943 beschlossene Sache war und, wie Milovan Djilas, damals enger Vertrauter Titos, in seinem Buch ,,Krieg der Partisanen“ zu berichten weiß, die verdienten serbischen Partisanenkämpfer vor allem aus den karstigen Gebieten der Krajina und Lika fruchtbares Land verlangten, musste ab dem Enteignungsbeschluss des ,,Antifaschistischen Rates der Volksbefreiung Jugoslawiens“ vom 21. November 1944 mit der Errichtung von Internierungslagern für die Deutschen begonnen werden. Diese setzte unmittelbar mit oder einige Zeit nach den Erschießungsaktionen der ersten Wochen der neuen Herrschaft ein. Bis August 1945 waren alle deutschen Siedlungen von ihren deutschen Bewohnern ,,befreit“ und die letzten Deutschen interniert, sofern sie nicht in Ehen mit Andersnationalen lebten oder zu den wenigen gehörten, die sich in den vorausgegangenen Jahren den Partisanen angeschlossen hatten. Der organisierte Zuzug treuer, zum größten Teil serbischer Partisanenkämpfer in die deutschen Orte und in die deutschen Häuser der Wojwodina vollzog sich in der Hauptsache in der zweiten Jahreshälfte 1945. Das hatte zur Folge, dass eine gewaltigen ,,Serbisierung“ dieses, später als ,,Autonome Provinz Wojwodina“ weitgehend selbständigen Gebietes des neuen Bundesstaates einsetzte. Diese ,,Neukolonisierung“ der Wojwodina lag im Interesse der kommunistischen Ideologen. Die Neuaufteilung des konfiszierten Bodens der Deutschen – er umfasste in der Wojwodina das zweieinhalbfache der Fläche Luxemburgs – ermöglichte nämlich eine energische Etabilierung der vorgesehenen Kolchosenwirtschaft und diente auch einer kommunistischen ,,Durchsäuerung“ der wenig kommunistenfreundlichen und daher unzuverlässigen slawischen und ungarischen Stammbevölkerung der Wojwodina mit zuverlässigen parteitreuen Elementen.

Die drei Arten von Lagern

Aus den Orts- und Erlebnisberichten wird ersichtlich, dass die Militärverwaltung der Partisanen drei Arten von Lagern vorsah: In fast jedem der Orte mit mehr als 200 – 300 deutschen Bewohnern wurde die Arbeitslager eingerichtet, um die kriegsbedingt ausständigen Ernte- und die sonstigen anfallenden landwirtschaftlichen und industriellen Arbeiten (Einbringung der Reste der Ernte im Spätherbst 1944, Aufbereitung des Rohhanfes u.ä.) ausführen zu lassen. Meist wurden hiefür deutsche Häuser geräumt und mit arbeitsfähigen ortsansansässigen Donauschwaben, nach Geschlechtern getrennt, vollbelegt. Ein in der Regel slawischer Ökonom teilte die Zwangsarbeiter jeden Tag in Arbeitsgruppen ein und teilte ihnen ihre Aufgaben zu.

Die zweite Art von Lagern bildeten die „Zentralen Zivillager“ (Centralni civilni logor) auf Bezirksebene. In der Regel hatte ein jeder politische Bezirk (Landkreis), meist in der Bezirsstadt selbst, sein Zentrales Zivillager. Die Kennzeichnung ,,zivil“ sollte diese Lager wohl von jenen der Kriegsgefangenen abheben. Als Baulichkeiten für die lokale Unterbringung Zentralen Zivillager bevorzugte man bestehende Barackenlager oder vormalige Fabrikshallen. Von diesen aus beschickte man die lokalen Arbeitslager, aber auch Lazarette, Flugplätze der Roten Armee u. ä. mit angeforderten Arbeitskräften. Ab Frühjahr 1946 konnten sich einheimische Slawen oder Magyaren aus diesen Lagern für einen Tagesbetrag von 40 Dinar oder einen Monatsbetrag von 1500 Dinar Donauschwaben als Arbeitskräfte ,,herauskaufen“, dies auch für längere Zelt. Die Lagerleitung hob die Beträge ein, während der Arbeitgeber seine Zwangsarbeiter zu verköstigen, gegenbenfalls auch für ihre Unterbringung zu sorgen hatte.

Die dritte Art von Lagern bildeten die „Lager mit Sonderstatus“. Diese waren im Banat Rudolfsgnad/Knićanin und Molidorf/Molin, in der Batschka Jarek/Bački Jarak, Gakowa/Gakovo und Kruschiwl/Kruševlje, in Syrmien die ,,Seidenfabrik“/Svilara in Syrmisch Mitrowitz/Sremska Mitrovica und in Slawonien Kerndia/Krndija und Walpowo/Valpovo. In diesen Lagern wurden die Alten, Kranken, Kinder und Mütter mit Kleinkindern (Kindern unter zwei Jahren) der Deutschen konzentriert. Aus der Vorgangsweise der Lagerführungen, der Lagerwachen und der Lagerverwalter wird ersichtlich, dass die ,,Lager mit Sonderstatus“ als Vernichtungslager konzipiert waren. Das ergibt sich bei näherer Sichtung der Erlebnisberichte der Insassen, die mit dem Leben davonkamen. Sie hießen denn auch bald unter den Lagerleuten nur ,,Todeslager“, ,,Hungerlager“. Aus der damaligen Zeit schriftlich bezeugt ist der Ausdruck ,,Vernichtungslager“ schon in der Tagebucheintragung vom 9. Dezember 1945 des Lagerkaplans von Gakowa, Matthias Johler. (Siehe Band III der Dokumentation „Leidensweg der Deutschen im kommunistischen Jugoslawien, S. 289.)

GAKOWA (Gakovo) als Beispiel

Mit der ersten improvisierten Unterbringung von ungefähr 6000 aus Apatin vertriebenen Donauschwaben in den nahe der jugoslawisch-ungarischen Grenze gelegenen Nachbardörfern Gakowa und Kruschiwl (Kruševlje) wurden am 12. März 1945 die beiden großen Lager für die deutsche Bevölkerung der westlichen Batschka errichtet. Nach der offiziellen Sprachregelung der Lagerverwaltung der Autonomen Provinz Wojwodina wurden sie als ,,Lager mit Sonderstatus“ bezeichnet. Bei den betroffenen Donauschwaben hießen sie bald nur noch ”Todeslager“ oder ,,Vernichtungslager“. Dorthin wurden zwischen 13. März und 17. Oktober 1945 die nicht arbeitsfähigen Internierten, wie ältere und kranke Personen, Kinder, Mütter mit kleinen Kindern sowie die vorübergehend nicht zum Arbeitseinsatz verwendeten Internierten aus den Ortslagern der Bezirke Apatin, Hodschag und Sombor geschafft. Die Einwohnerschaft Gakowas zählte 1931 2692 Seelen, davon 2370 Deutsche. Ende 1945 waren in den ausgeräumten deutschen Häusern schätzungsweise 17.000 Personen zusammengepfercht.

Todeslager Gakowa (Gakovo) in der Batschka

Errichtung des Lagers zur Konzentration der nicht arbeitsfähigen Deutschen der Mittel- und Westbatschka: 12. März 1945.

Ursprüngliche Einwohnerschaft von Gakowa: 2.700

Ständige Anzahl der Lagerinsassen: 17.000

Bestandsdauer 12. März 1945 bis Anfang Januar 1948 = 33 Monate

Todesfälle: rund 8.500

Hauptsächliche Todesursachen: Unterernährung, Typhus, Ruhr, Malaria

Bereits in den ersten zehn Monaten starben ca. 4500 Personen, davon die Hälfte allein in den Monaten Dezember und Januar 1945/46. Die Höchstzahl der an einem einzigen Tag Verstorbenen wird von Kaplan Matthias Johler (Tagebucheintragungen vom 19. November 1945 und 31. Januar 1946) mit über 60 angegeben. Nach den Zählungen des Johann Hebel aus Gakowa, der als Totengräber die Verstorbenen registrieren musste und seine Zählung auch nach Verbot weiterer Aufzeichnungen fortsetzte, betrug die Zahl der Sterbefälle zu einem nicht näher bestimmten Zeitpunkt des Jahres 1947, als eine amerikanische Kommission das Lager inspizierte, 8888. Karl Weber nimmt, gestützt auf seine statistischen Erhebungen, veröffentlicht in Band IV der Reihe „Leidensweg der Deutschen im kommunistischen Jugoslawien“, die Mindestzahl der Donauschwaben, die in Gakowa verstarben oder gewaltsam umkamen, mit 8500 an.

Der Ort liegt 15 km nördlich von Sombor und 7 km von der nördlich verlaufenden Staatsgrenze, die die Wojwodina von Ungarn trennt, entfernt. Kruschiwel liegt etwa 4 km nordöstlich von Gakowa und etwas näher zur ungarisch-jugoslawischen Grenze. Beide Vernichtungslager waren nicht mit Stacheldraht umgeben, sie mussten daher durch mehr oder weniger regelmäßig patrouillierende Bewacher-Streifen und durch Posten, die in mehr als hundert Meter Abständen voneinander Wache standen, von den umliegenden Ackerfeldern und Wiesen isoliert werden. Zwischen den Häusern des Dorfrandes und den ersten Feldern lag meist eine Brachezone von 50 Meter Breite. In der Nacht ergab sich aus dieser Form der Abisolierung des Lagers die Möglichkeit, zwischen den Posten durchzuschleichen. Es kam bald zu Fluchtversuchen, und je ärger die Hungerzeiten wurden, desto mehr häuften sich die Versuche, zwischen den Posten hinauszukommen und Bettelgänge auf die umliegenden Einzelgehöfte (Sallasche) und in die andersnational bewohnten Ortschaften zu unternehmen. Die Lagerleitung reagierte mit Erschießungen und bis über eine Woche dauernden Einkerkerungen, wobei kein oder nur sehr wenig Essen zugeteilt wurde. Als Kerker dienten größere Keller in der Nähe der Kommandanturen. Prügelexzesse der Wachen, Kälte und unbeschreibliche sanitäre Verhältnisse machten den Kerkeraufenthalt zu physischer und psychischer Folter und führten bei vielen Gefangenen in den Wochen bald nach Entlassung zum Tod.

Sobald die aus ihren Heimstätten evakuierten Donauschwaben mit Eisenbahnzügen oder in Fußmärschen in Gakowa und Kruschiwl angekommen waren, wurden sie in die fast vollständig leergeräumten Häuser der deutschen Ortsbewohner eingewiesen. Sie lagen dann auf einer dünnen Strohschütte am Boden dicht beieinander und füllten Zimmer, Küchen, Kammern und selbst die inzwischen leerstehenden Kuh- und Pferdeställe. Donauschwäbische Männer wurden, zwölf an der Zahl, zu ,,Gassenkommandanten“ bestimmt. Die hießen bei den Lagerleuten ,,Kommesare.“ Sie hatten die Befehle der Lagerkommandantur weiterzugeben und vor allem die in ihren Gassen täglich anfallenden Todeszahlen der Kommandantur zu melden.

Eine eigentliche Lagerordnung bestand nicht, doch spielte sich ein gewisser Tagesablauf ein. Fast jeden Tag trieben die Wachen morgens die einigermaßen Geh- und Arbeitsfähigen zu einem Appell vor das Kommando. Arbeitsgruppen wurden gebildet, die einen gingen unter Bewachung auf die Äcker rings um Gakowa zur Feldarbeit, andere mußten lagerinterne Arbeiten besorgen, wieder andere schoben Bauernwagen kilometerweit in die Umgebung Gakowas, um Laubstengel und anderes Brennmaterial aufzuladen und – stets ohne Pferde – in das Lager zur Lagerküche zurückzufahren. Zwischendurch gab es in der Anfangszeit Appelle, die der Plünderung der Lagerleute dienten. Kleider, Schmuck und Geld wurden ihnen einfach weggenommen.

Grausamkeiten der Wachen

Etwa ein Jahr lang, bis Mai 1946, herrschte nach den Indizien, die die Berichte liefern, und nach dem Eindruck der Lagerinsassen ein ausgesprochenes Vernichtungsprogramm, das durch Hunger und Kälte realisiert und durch den ungeplanten Ausbruch von Seuchen verschärft wurde. Die Bewacher waren bis zu dieser Zeit streng und grausam, offenbar ,,Auch-Partisanen“, solche der späten Stunde. Es folgten die ,,Todesmonate“ November und Dezember 1945 sowie Januar, Februar und März 1946. In dieser Zeit starben mehr als die Hälfte der insgesamt zu verzeichnenden mehr als 8.500 Opfer.

Die Flucht aus Gakowa nach Ungarn wurde bald versucht. Jedoch erst seit der ersten, wenn auch sehr begrenzten Auflockerung der Verhältnisse in manchen Lagern der Batschka und des Banats im Frühjahr 1946, mit der Ablöse der grausamen Wachmannschaft und ihrer zu Exzessen neigenden Kommandeure kam es auch häufiger vor, dass ganzen Gruppen die Flucht über die ungarische oder rumänische Grenze gelang. Durch Verwandte und Bekannte, auch infolge des Mitleids und der Hilfsbereitschaft der andersnationalen Bevölkerung konnte in den meisten Fällen den Flüchtlingen weitergeholfen werden. Sie setzten zum allergrößten Teil ihre Flucht nach Österreich und Deutschland fort. Vom Spätherbst 1946 bis Spätherbst 1947 wurde im Einvernehmen mit der Lagerleitung auch die ,,weiße Flucht“ toleriert. Sie hieß so, weil sie das Gegenstück zu der schon ab Jahresbeginn 1946 einsetzenden, von den Lagerbehörden verbotenen und schwer verfolgten ,,schwarzen Flucht“ bildete.

Mit dem Einsatz des DDT-Pulvers im März 1946, das ein Ende der Ungezieferplage brachte, endeten die fünf voraufgegangenen ,,Todesmonate.“ Die Ablösung der aus Partisanen bestehenden Wachmannschaften durch Miliz oder reguläres Militär um Mai-Juni 1946 trug auch zur Einschränkung der gröbsten Willkür bei, zumal da die physische Misshandlung der Internierten zu dieser Zeit offiziell verboten wurde, eine Anordnung, die mancherorts auch den Lagerinsassen mitgeteilt wurde. Es wurde deutlich, daß man Mitte 1946 von der harten Ausrottungslinie abging und fortab eine sanftere Eliminierung der Deutschen zu praktizieren versuchte. Nicht nur, daß die Fluchtversuche erleichtert wurden, es wurden auch die verwaisten Kinder abgeholt und in staatliche Erziehungsheime gebracht, in der Absicht, sie zu ,,Jungen Pionieren,“ Vorkämpfern des Kommunismus also, heranzuziehen. Im Mai 1946 durften Außenstehende den Lagerleuten Pakete bringen oder schicken. Mitte Januar 1948 wurden die letzten Insassen Gakowas in das Banater Vernichtungslager Rudolfsgnad transferiert. Hier geschah im März 1948 die Einweisung der Lagerleute in ,,Vertragliche Arbeitsverhältnisse,“ die für drei Jahre abgeschlossen werden mussten – ein erster Schritt in einen kleinen Freiheitsraum.

Maria Menrath schreibt: ,,Anfang Januar 1946 wurden im Lager Gakowa die Kinder weggenommen und ins Kinderlager überführt. Am nächsten Tag kamen zwei Partisanen in unser Nachbarhaus. Da war eine Frau, aus Sentiwan oder Miletitsch, die hatte noch einen Säugling und zwei Kinder im Alter bis zu fünf Jahren. Die Frau saß gerade am Boden und stillte ihr Kind, als die Partisanen eindrangen und sie fragten, weshalb sie ihre Kinder nicht hergegeben habe. Sie sagte, solange sie lebe, werde sie ihre Kinder nicht hergeben. Daraufhin ging der eine Partisan auf sie zu, sie lief mit dem Säugling am Arm zur Tür, der Partisan schoss ihr nach und traf ihren Hinterkopf. Die Frau brach zusammen und hatte ihr Kind unter sich liegen. Ich musste dann das Kind von ihr nehmen, und es kam mit seinen Geschwistern ins Kinderlager.“

Auch ausgesprochene Folterungen kamen im ersten Jahr in Gakowa vor. Anna Menrath erinnert sich: … ,,Einer Frau Marianne Müller, geborene Graditsch aus Gajdobra schlugen die Partisanen mit dem Gewehrkolben alle Zehennägel herunter. Sie musste Schuhe und Strümpfe ausziehen und man band ihr die Hände auf dem Rücken zusammen. Und die Partisanen ließen dann den Gewehrkolben immer auf die Zehennägel herunterfallen, wobei sie von einigen Partisanen festgehalten wurde. Frau Müller schrie furchtbar. Die Partisanen taten dies, weil Frau Müller ein seidenes Kopftuch und eine Schürze für Lebensmittel vertauscht hatte.“

Was in Rudolfsgnad der ,,Bunker“ war, das war in Gakowa der „Keller“. Immer wieder versuchten wir, schreibt Maria Armbruster, nach Stanischitsch zu gehen, nach Bezdan, Sombor und anderen benachbarten Orten, um Lebensmittel für unsere letzten guten Kleidungsstücke zu tauschen, zu betteln oder zu kaufen. Wer dabei erwischt wurde, wurde von den Partisanen schwer geschlagen und sechs bis acht Tage lang in den Keller eingesperrt. Im Keller gab es nur einmal täglich eine Suppe zu essen. Täglich lagen sechzig bis achtzig Personen im Kellerarrest. Die Not mussten wir im Keller verrichten. Jüngere Männer waren meistens noch gefesselt, so dass andere ihnen beim Notverrichten behilflich sein mußten, schreibt Magdalena Hirtling. In den Keller wurden die Gefangenen hinuntergestoßen, durch einen Schlag mit dem Gewehrkolben von hinten. Nicht selten brachen sich die Unglücklichen dabei Arm oder Fuß. So erging es auch den Kindern, wie die damals 14jährige Eva Butzschedel, geb. Nadelstumpf zu erzählen weiß.

Bettelgänge

Nur ein Bruchteil der Lagerinsassen brachte es fertig, sich aus dem Lager zu schleichen und in der Umgebung zu betteln oder die letzten Habseligkeiten, oft waren es Kleidungstücke der Verstorbenen für Nahrungsmittel einzutauschen. Den Gipfel des Lagerelends in Gakowa stellt wohl die Zeit der Typhusepidemie dar, die im November 1945 ausbrach, ihren Höhepunkt um die Jahreswende erreichte und erst mit der Verteilung des DDT-Pulvers Anfang März 1946 erlosch.

Ein Tagebuchbericht Mathias Johlers wirft auf die Not jener Logoraschen, die in den fünf ”Todesmonaten” nicht betteln gehen konnten, ein erschreckendes Licht: ”13. Dezember 1945. Drei Tage liege ich nun schon in hohem Fieber. Der neue Lagerarzt, Dr. Scherer, hat schleichenden Typhus heute festgestellt. Er meint, die Krankheit würde vielleicht nicht so gefährlich werden, da ich gegen Bauchtyphus geimpft bin, aber sie könnte langwierig werden. Und draußen im Lager ist die Not aufs äußerste gestiegen. Schon der vierte Tag weder Brot noch Suppe für etwa 12.000-13.000 Menschen. Kinder sind heute bis zu meinem Krankenbett gekommen, Brot zu betteln. Und ich habe selbst nichts rein nichts zu geben. Wie bitter war es, die hungrigen Kinder leerer Hände zu entlassen.“

Vor allem zeigten sich viele Ungarn, Slowaken und Bunjewatzen erschüttert vom Leid der unschuldigen Opfer in den Lagern und bereit, Not zu lindern. So berichtet Katharina Schreiber geb. Eichinger: Vor allem waren es Frauen, die sich aus dem Lager schlichen, um Bettelgänge zu machen. Vielfach handelte es sich aber um Tauschgeschäfte. Man arbeitete, um sich ein Abendessen zu verdienen und tauschte Kleider von Verstorbenen für Lebensmittel. Des Nachts versuchte man wieder ins Lager einzuschleichen.

”Aber nicht nur Frauen stahlen sich nachts aus dem Lager, um betteln zu gehen,“ berichtet Kaplan Paul Pfuhl, ,,sondern auch Kinder von 7 Jahren aufwärts. Es ist kaum zu glauben, daß Kinder in diesen Jahren die natürliche Angst vor dem Dunkel der Nacht überwanden und es fertig brachten, gleich zwei Nächte im Freien zu verbringen. Gewöhnlich stahlen sie sich beim Dunkelwerden durch die Kette der aufgestellten Posten, verbrachten die Nacht bei irgendeiner Strohtriste und gingen bei Tagesanbruch weiter bis in die nächsten Dörfer. Abends kamen sie dann wieder zu den Strohtristen und warteten entweder den Anbruch des nächsten Tages ab oder schlichen sich auch gleich ins Lager hinein. Bemerken möchte ich da, dass es Winter war, und gerade der Winter 1946 sehr streng war. Mehrere Kinder sind beim Warten, bis sie ins Lager konnten, erfroren und wurden später von den Kutschern tot aufgefunden. Wurden diese bettelnden Kinder erwischt, so nahm man auch ihnen alles weg und trieb sie durch Stockhiebe davon. Nur später hatte der Kommandant von Gakovo – Stevo hieß er – menschliche Anwandlungen und ließ die Kinder mit ihrem Bettel nach Hause gehen.“

Georg Offenbächer (1930-2005) aus Filipowa, heute: Bački Gračac, schreibt: „Auch Kindern blieb das Los erschossen zu werden nicht erspart. Als eines Tages 17 Kinder gefangen wurden, die vom Betteln nach Gakowa zurückkehrten, führte man sie am nächsten Tag zu den Massengräber und ließ sie erbarmungslos erschießen. Das Älteste der Kinder war 14 Jahre alt und das jüngste Kind war ein vier Jahre altes Mädchen, das von seiner Schwester zum Betteln mitgenommen worden war. Nach diesem Vorfall versuchten die Partisanen eine neue Methode. Jedesmal, wenn ein Kinde gefangen wurde, zwangen sie dieses, den Partisanen zu sagen, wer und wo seine Angehörige sind. Auf diese Weise wurden jetzt die Angehörigen der Kinder bestraft. Mein Bruder Jakob, der heute im Staate New York wohnt, war damals gerade 10 Jahre alt, als er von den Partisanen erwischt wurde. Man versuchte ihn zu zwingen, den Namen seiner Mutter zu nennen. Er jedoch verweigerte dies zu tun und wurde daraufhin an den Beinen festgebunden und in einen Brunnen hinuntergelassen, bis sein Kopf unter Wasser war. Man zog ihn dann wieder hoch. Aber immer wieder verweigerte er es, den Namen seiner Mutterpreiszugeben. Erst als er dem Tode nahe war, ließ man ihn laufen. Heute noch leidet Jakob gesundheitlich durch diesen Vorfall.“

Kranksein und Sterben

Es gibt ungemein erschütternde Berichte über das Sterben in Gakowa. Der Bericht von Anna Niklos über eine junge Mutter, der kurz nacheinander ihre drei kleinen Kinder wegsterben, der in diesem Buch zu finden ist, mag als lesenswertes Beispiel empfohlen sein.

Neben dem Hunger müssen die epidemischen Krankheiten als weitere Hauptursache des Sterbens angesehen werden. Waren es in den Sommermonaten 1945 hauptsächlich die Ruhr, die täglich ihre Opfer forderte, und die in normalen Zeiten in der Batschka kaum bekannte Malaria gewesen, so waren es in den ”Todesmonaten“ Bauch- und Flecktyphus; manche Berichte sprechen auch von ,,Kopftyphus.“ Hungerödeme, Wassersucht und Herzschwäche taten das ihre. Die nachfolgenden Auszüge lassen an Anschaulichkeit nichts zu wünschen übrig:

„… Mit den Läusen aber kam das große Elend über Gakovo: der Typhus. Die Lagerleitung unternahm nichts dagegen, sie ließ lediglich Kindern und Alten das Kopfhaar schneiden. Ich erinnere mich an einen alten, kranken Mann aus der Baranya, der im Pferdestall des Hauses untergebracht war, in dem auch ich mit meinen Angehörigen lebte. Er konnte nichts mehr gegen die Läuse unternehmen. War ein schöner Tag, so schleppte er sich bis auf den Misthaufen und legte sich in die Sonne. Wenn ihn dann die Sonne beschien, wimmelte seine Decke von Läusen. Als ich an einem frühen Morgen in den rückwärtigen Teil des Hinterhofes kam, lag er dort und war tot. Meine Mutter nähte ihn in seine Decke ein, damit ihn der Leichenkarren mitnahm. Ich sah ihr zu und schauderte, als ich wahrnahm, daß die Läuse ganze Löcher in sein Fleisch gefressen hatten.” Josef Thiel, der spätere Direktor des Völkerkundemuseums in Frankfurt, in seinem Erinnerungsbericht.

Kaplan Matthias Johler kam in den ersten Septembertagen nach Gakowa, um dem dortigen Pfarrer seelsorglich zu helfen. Die letzten Tagebucheintragungen, bevor er selbst am 10. Dezember 1945 an Typhus erkrankte – er sollte die Krankheit nach vier Wochen schweren Fiebers und zeilweiliger Bewußtlosigkeit überleben -, lesen sich wie eine ”Sequenz des Todes“:ovember 1945. Schon einige Tage ungesunde, naßkalte Witterung. Die Krankenzahl steigt von Tag zu Tag. Nach einer Schätzung des Arztes liegen nun so 2000 Kranke und Gebrechliche, die der Pflege bedürften. Es ist keine Seltenheit, daß man in Häuser kommt mit zehn bis zwölf Kranken in einem Zimmer. Dazu noch wütet Typhus unbarmherzig. Der Lager-Apotheker ist gestorben, und der Arzt liegt auch schwer krank. Mit etwas Arznei kann ich mancherorts doch die Not lindern. Hilfsmittel und Hilfskräfte wären nun schon dringend notwendig. Die Not ist buchstäblich zu einem Meere geworden.

Dezember 1945. Nun hat der Herr auch aus der Mitte meiner Angehörigen ein Lebensopfer angenommen: die Schwägerin ist tot. Heute soll sie beerdigt werden. In Gedanken versunken über das Leidensschicksal unserer Familie und über das Lebensschicksal der kleinen Waisen Evi und Eugen ging ich zum Friedhof, um zu sehen, ob das Grab schon fertig sei. Wie ich jedoch eintrete, sehe ich vor dem weitgeöffneten Tore der Totenkammer zwei Mädchen stehen, frierend, zitternd und bitterlich weinend. Ein gutes Wort, und ich erfahre, daß die Kinder ihre Mutter suchen. Eine Frage, und sie erzählen mir, daß ein Wagen beim Hause vorgefahren sei und die Mutter aufgeladen habe. Arme Kinder, ich weiß nun alles: es war der Totenwagen. ,Jetzt sind wir ganz allein,‘ klagte das ältere, elfjährige Mädchen, nur noch ein Brüderchen mit vier Jahren liegt daheim krank.‘ ,Und wen trägst denn im Arm?‘ frage ich. ,Das ist auch mein Brüderchen, zehn Monate alt‘, sagt sie und drückt es, in ein Tuch gehüllt, an die schluchzende, zitternde Brust; doch vergebens: das Kind war tot. ,Erlkönig‘ von Goethe? Nein, ein Lagerkinderschicksal.

1. Dezember 1945. Schon länger her ist es den Tischlern verboten, Särge für verstorbene Lagerleute zu zimmern. Nun dürfen auch keine Grabkreuze mehr verfertigt werden. – Wie viele Gebote und Verbote sind im Laufe der Geschichte schon gegen das christliche Kreuz erlassen worden, und -,Stat crux, dum volvitur orbis!‘ – Bis jetzt steht doch noch auf jedem Grab ein Kreuz. Und die einfachen Lattenkreuze sind unter diesen Umständen wohl beredtere Zeugen der gläubigen Volksseele als die marmornen Monumente von früher.

3. Dezember 1945. In Sachen der Friedhofsarbeiter habe ich beim Intendanten des Lagers interveniert. Um eine kleine Verbesserung der Kost habe ich angesucht. Als ich auf die täglich zunehmende Sterbeziffer hindeutete, bekam ich ein sarkastisches ,Hvala Boga‘ (Gott sei Dank) zurück.

6. Dezember 1945. Gestern waren es zehn Dekagramm Brot pro Person, heute gab es überhaupt kein Brot. Auch keine Suppe, nur einen Batzen Kukuruzschrot, ein wahres Schweinefutter. Dabei verbreitet sich Flecktyphus mit unheimlicher Schnelligkeit. – Die Benennung ,Vernichtungslager‘ wird allem Anscheine nach realisiert. – Soeben erfahre ich, daß unser Arzt Dr. Brandt, an Flecktyphus gestorben sei. Mir ist es auch bis jetzt noch nicht gelungen, eine Schutzimpfung zu bekommen.“

Nach Magdalena Hirtling sind auch elf Partisanen der Typhusepidemie erlegen. Es wundert, nicht, daß es auch zu Verzweiflungstaten kam. Barbara Beiler aus Apatin gibt an, daß ihr nahezu 50 Selbstmordfälle bekannt sind. So konnte eine Mutter die Qualen, die der Hunger ihren 1944 geborenen Zwillingstöchter bereitete, nicht mehr ertragen, erwürgte sie und erhängte sich. Auch stürzten sich Frauen mit ihren Kindern in die offenen Ziehbrunnen, die es in nahezu allen Bauernhäusern gab.

Kälte

Zum dritten Mittel, das Sterben zu beschleunigen, wurde die winterliche Kälte. Im Januar und Februar 1946, als in den meisten Häusern die Hälfte der dort Zusammengepferchten krank war, kam die Lagerleitung auf den Gedanken, eine große Sortierung und Umgruppierung der Insassen vorzunehmen, und dies ausgerechnet an drei Tagen, an denen der heftigste Schneesturm des Winters herrschte – die Berichte gleichen einer Horrorvision. ”Die Umgruppierung des Lagers hat begonnen“, schreibt Mathias Johler am 15. Januar 1946 in sein Tagebuch, ,,in eine Gasse müssen die Arbeitsfähigen; in die andere die Arbeitsunfähigen, die Alten und Kranken: in die dritte alle Mütter mit Kindern unter vier Jahren; und wieder in eine andere alle Kinder von 4-14 Jahren.“ J. W. aus Miletitsch berichtet: ”Schnee, Sturm, große Kälte. Die Leute laufen und stehen auf den Gassen mit ihrem Gepäck und suchen Wohnung. Die Kinder weinen, die Alten brechen zusammen, und wenn sie nicht gehen können, schießt der Partisane sie nieder, oder wenn er barmherzig ist, kommen sie mit Prügel durch. Dies dauert volle drei Tage an. Es kommen wieder frische Lagerleute aus Stanischitz, Hodschag, Miletitsch, Karawukowo usw. und suchen auch Quartier, und die alten haben noch keinen Platz. Die Partisanen aber nutzen diese Gelegenheit aus und plündern wie noch nie.“

Eva Schmidt, geb. Knöbl, aus Filipowa bestätigt die fatalen Folgen der Umgruppierung im Schneesturm: ,, … Die Leute wurden einfach auf die Straße getrieben, und manche mußten den ganzen Tag in dem Schneetreiben verbringen, die Hälfte von ihnen war dazu noch an Typhus erkrankt. Viele Kranke wurden mit dem Schubkarren in dem Schneesturm herumgeschoben. Man hatte den Eindruck, daß das alles absichtlich befohlen wurde, um das Sterben zu beschleunigen. Das Massensterben blieb nach diesen Tagen nicht aus. Mit der Kutsche wurden die Toten von Haus zu Haus gesammelt und wie Holzscheite auf den Karren geschmissen. Die Toten, die nicht an die Reihe kamen, schob man mit den Schubkarren in den Friedhof.

Dieser ,Leichentransport‘ wurde auf der Gasse etwas ganz Selbstverständliches. Mütter schoben ihre toten Kinder hinaus, Kinder ihre toten Mütter, oft konnte man sehen, wie sich Kinder mit dem Karren, auf dem sie die tote Mutter liegen hatten, abplagten, um in dem Schnee weiterzukommen. Manche Leichen waren in einem Stück Leinwand eingenäht, vielen aber wurden nur Gesicht und Lenden verhüllt, weil nichts mehr da war, um den ganzen Körper zu bedecken. Im Friedhof wurden die Toten wie Holzscheite in den Massengräbern aufgeschichtet. Der Priester konnte nur mehr eine Masseneinsegnung vornehmen. In dieser Zeit war es auch nicht mehr gestattet, mit der Leiche mitzugehen.”

Wegzehrung, Begräbnis, Totenzahlen

anfänglich, etwas bis zum Ausbruch der Epidemien im November 1945 starben fünf, zehn bis 15 Personen täglich. In den nachfolgenden fünf ,,Todesmonaten“ steigerte sich die Zahl der täglich Sterbenden auf 40 bis 50, an zwei Tage vermerkt Kaplans Johlers Tagebuch über sechzig Tote.

Als Kaplan Johler an Typhus schwerkrank darniederlag, kam aus Filipowa Kaplan Paul Pfuhl nach Gakowa. Es war der 24. Dezember 1945. Pfuhls pastorales Wirken in den ”Todesmonaten“ hatte vier Schwerpunkte: Morgens Meßfeier, tagsüber rund 50 Versehgänge, ungezählte Krankenbesuche und gegen Abend eine unauffällige Einsegnung der fünfzig bis sechzig Toten an den Einzel- und Massengräbern.

Er erzählt in seiner anschaulichen Art: Anfänglich schoben die Angehörigen ihre Toten mit Schubkarren auf den Friedhof. ”Dann fuhren Pferdewagen durch das Dorf. Darauf wurden die Toten gelegt, oftmals in mehreren Schichten, wie man ehemals die Garben zusammenfuhr. Vor dem Friedhof wurden sie auf große Haufen aufgestapelt und mußten dort bleiben, bis sie von den Totengräbern in die Massengräber gebracht und mit Erde zugedeckt wurden. Schon lange war im Friedhof kein Platz mehr. Darum fing man an, hinter dem Friedhof Massengräber auszuheben. Dahinein wurden die Toten gelegt, einer dicht neben dem anderen. War eine Schicht voll, wurde etwas Grund darauf geschüttet und es kam eine neue Schicht. So gibt es Massengräber, in denen bis weit über 300 Leichen in mehreren Schichten begraben liegen. Nur wer Geld bezahlen konnte oder Lebensmittel den Totengräbern, die aus den Lagerleuten geholt wurden, geben konnte, bekam ein Einzelgrab. Die Totengräber waren praktisch ohne Aufsicht, denn nur selten kam ein Beamter oder Partisane auf den Friedhof.” Soweit Pfuhl.

Pfuhl kam am 24. Dezember 1945 nach Gakowa. Er quartierte sich bei seinen beiden kranken Amtsbrüder ein (Pfarrer Dopler starb 54jährig Anfang Januar 1946 an Flecktyphus):

,,Meine erste Begegnung mit dem Jammer und Elend des Lagers hatte ich am anderen Tag, an Weihnachten, in der Kirche. Bei allen drei hl. Messen war die Kirche voll, viele gingen zu den Sakramenten. Bei den kurzen Ansprachen sah ich in von Hunger ausgemergelte Gesichter, Tränen flossen aus den von Hunger und Krankheit hervorstechenden Augen. Aber auch diese Menschen sangen die trauten hoffnungsfrohen Weihnachtslieder und suchten Trost darin.

Am Nachmittag ging ich zu den Kranken. Aus den Häusern waren die Möbel fortgeschafft worden, in die einzelnen Zimmer wurde ein wenig Stroh gebracht, darauf hatten sich die Leute ihr Lager gemacht. Oft waren in einzelnen Zimmern über 20 Menschen untergebracht, auf einem Raum von ungefähr 15-25 qm. ….

Das Bild, das ich in den einzelnen Häusern erlebte, war erschütternd. Überall lagen Kranke, von hohem Fieber gepeinigt. Zumeist waren es Typhuskranke und vom Hunger geschwächte Menschen. Der Typhus bewirkte, daß viele schwer hörten. So konnten die Leute keine vollständige Beichte ablegen, und ich mußte mich begnügen, mit ihnen Reue zu erwecken und ihnen dann die Lossprechung zu geben …… Am Tage des hl. Stephanus habe ich ungefähr 60 Kranke versehen. Beinahe den ganzen Tag war ich unterwegs. Wieviele Kranke aber nicht versehen werden konnten und so gestorben sind, wer könnte dies feststellen?“

Noch am selben Tag hat der neuangekomme Geistliche ein erschütterndes Erlebnis: ,,Am Nachmittag dieses Tages war ich Zeuge, wie ungefähr 10-12 Männer und Frauen aus der Baranja auf dem Friedhof erschossen wurden. Diese waren aus dem Lager geflüchtet, um über die nahe Grenze nach Ungarn zu fliehen. Es war ihnen gelungen, ungesehen durch die Kette der Posten zu kommen, die am Rande des Dorfes aufgestellt waren, um zu verhindern, daß jemand das Lager verlasse. An der Grenze aber wurden sie erwischt und dann ins Lager zurückgetrieben. Dort wurden sie in den Keller gesperrt, wo schon eine ziemlich große Anzahl anderer Lagerinsassen hineingeworfen war. Am Nachmittag gegen 2 Uhr wurden sie herausgerufen – eine Frau, die nicht zu ihnen gehörte, glaubte wohl, daß man sie freilassen werde, und gesellte sich zu ihnen – und es wurde ihnen mitgeteilt, daß sie erschossen würden. Gleich wurden sie dann auf den Friedhof geführt. Ich war gerade im Friedhof, um dort die Gräber der an diesem und den vorhergegangenen Tagen Begrabenen einzusegnen, als die Gruppe dieser Männer und Frauen – auch jene obengenannte Frau war darunter – vorbeigeführt wurde. Einem Mann hatte man ein großes Schild auf die Brust geheftet, darauf stand: ,Wir werden erschossen, weil wir über die Grenze gehen wollten. So wird es allen ergehen, die gleiches vorhaben.‘ Als sie an mir vorbeigeführt wurden, sprach ich die Absolution über sie und machte das Kreuzzeichen. Ein Partisane sah dies, lachte höhnisch auf und sagte mir auf serbisch: ,Pope, ne pomaže im ništa‘ (,Pfaffe, das nützt ihnen nichts‘). Die Opfer mußten sich ins Massengrab legen, dann krachten einige Schüsse, die ihr Leben beendeten. Gleich darauf wurden sie verscharrt. Ich war davon und von der Schwere des ganzen Tages so niedergeschlagen, daß ich diese Nacht kein Auge schließen konnte, trotz der großen Erschöpfung, die mich umfangen hielt.“

Kinderheime – Kinderspitäler – Kindertransporte

Die Kinder wurden meist schon vor Vollendung des 13. Lebensjahres zur Arbeit eingesetzt. Die jüngeren Kinder wurden von ihren in den Ortslagern arbeitenden Eltern rigoros getrennt und in die Hungerlager verbracht. Dort versuchte man sie in Kinderbezirken, den sogenannten ”Kinderheimen“, zu halten. Auch versuchte man in Gakowa vom 13. bis 16. Januar 1946 die Kinder von ihren Angehörigen zu trennen und in den Kinderheimen – geräumten Häusern – eines eigenen Lagerbezirks (Wendelinigasse) zu zernieren – wie immer unter Androhung der Todesstrafe. Gelegentlich wurde die Drohung, wie schon berichtet, wahr gemacht.

Die Kinder stellten einen außergewöhnlich hohen Anteil der Lagerbevölkerung. Für Gakowa gibt es keine genaueren Zahlenangaben. Das Banater Vernichtungslager Rudolfsgnad bestand am 30. April 1946 zu 46% aus Buben und Mädchen unter 14 Jahren. Nimmt man an, daß Mitte 1946 Gakowa 15.000 Lagerinsassen hatte und der Anteil der Kinder bis 14 Jahren ebenfalls 46 % betrug, dann dürften in Gakowa an die 7300 Kinder interniert gewesen sein. Bereits im Dezember 1944 waren staatliche Kinderheime eingerichtet worden. Im Frühsommer 1946 begann die Einweisung der elternlosen Kinder aus Gakowa in diese Heime. Vorher, im Mai 1946, hatte man Kinder aus dem Lager Kruschiwl nach Gakowa gebracht, wo sie untersucht und mit Röntgen durchleuchtet worden waren.

Summarisch muß man festhalten: 40.000 bis 45.000 donauschwäbische Kinder waren 1945 – 1848 völlig oder vorübergehend verwaist. Ihre Eltern waren entweder erschossen worden oder in den Lagern verhungert oder nach Rußland verschleppt. Diese Kinder wurden in den Hungerlagern von Großeltern, Geschwistern oder anderen Verwandten betreut. 6000 von ihnen, wenn nicht mehr, überlebten die Vernichtungslager nicht.

Erschütternd auch, was Konrad Gerescher über die von Augen- und Hautkrankheiten gezeichnete Kinder im ,,Kinderviertel“ von Gakowa berichtet: „ … Am schlimmsten war es um jene Hautkranken bestellt, bei denen sich die Krankheit schon einem entscheidenden Stadium näherte. Die zahllosen Pickel und Beulen auf ihren Körpern hinderten und schmerzten sie bei jeder Bewegung so sehr, daß sie Tränen in die Augen bekamen und schnell wieder die bequeme Ruhestellung einnahmen. Andauernd platzte hier und da eine der Beulen und entleerte den hellgelben Eiter über die Haut. Da man den Eiter nicht abwusch und auch nicht daran dachte, die Wunde zu verbinden, kam Dreck und Staub dazu und das ganze wurde im Laufe der Zeit zu einer Kruste, die das scheußliche Aussehen des betreffenden Kindes noch steigerte… So saßen die Unglückswürmer eben da, gemieden und verlassen von den anderen, kratzten sich hin und wieder und schauten den übrigen Kindern beim Spielen zu.“

„Wurden die Kinder krank“, schreibt Paul Pfuhl, „kamen sie in die sogenannten Kinderspitäler. Man mache sich aber von diesen ,Spitälern‘ keinen falschen Begriff. Es waren darin wohl Betten, aber viel zu wenige, so daß oft im gleichen Bett drei bis vier Kinder liegen mußten. Diese Kinderspitäler boten wohl den traurigsten Anblick im ganzen Lager. Bis auf Haut und Knochen abgemagert, lagen die Kinder in den Betten, oft zu schwach, um zu rufen, selbst ihr Weinen war kein kindertümliches Weinen, die Blicke voll stummer Trauer und Leid, dem Blick eines verwundeten Tieres ähnlich, eine einzige Anklage des Unrechts, das ihnen angetan wurde. Man mußte sich hart machen, um dort ohne Tränen hinausgehen zu können.

Nach den Todesmonaten des ersten Internierungsjahres begannen die Behörden die Kinder zu Kindertransporten zusammenzustellen und in die staatlichen Kinderheime einzuweisen. Das erste Ziel war Alt-Kanischa in der Batschka. Hier versuchte man die Kinder gesundheitlich einigermaßen wiederherzustellen. Dann erst wurden sie auf Erziehungsheime in allen Teilrepubliken verteilt und einem Umnationalisierungsprogramm unterworfen. Eine Reihe internierter Frauen, die als Pflegerinnen in den ”Kinderheimen“ Dienst taten, mussten die Kinder in Erziehungsheime begleiten. Von Gakowa sind viermal Kindertransporte abgegangen, wie Kaplan Mathias Johler in seinem Tagebuch nachweist.

In der Eintragung vom 21. Juli 1946: „Sonntag. Kein Kirchgang. Aber statt der hl. Messe hielten wir wieder Anbetungsstunde mit Sakramentenempfang in Lagerhäusern in zwei verschiedenen Quartieren. Besonders ergreifend war die Kommunion der Kindergruppen die voraussichtlich bald verschleppt werden. Bis 3/4 12 Uhr warteten an einer Stelle solche Kinder auf die – vielleicht letzte – hl. Kommunion.”

Lagerärzte und Spitäler: Heroismus der Vergeblichkeit

Am 25. November 1945, notiert Johler in sein Tagebuch: ”Schon einige Tage ungesunde, naßkalte Witterung. Die Krankenzahl steigt von Tag zu Tag. Nach einer Schätzung des Arztes liegen nun so 2000 Kranke und Gebrechliche, die der Pflege bedürften. Es ist keine Seltenheit, daß man in Häuser kommt mit zehn, zwölf Kranken in einem Zimmer. Dazu noch wütet Typhus unbarmherzig. Der Lagerapotheker ist gestorben, und der Arzt liegt auch schwer krank. Mit etwas Arznei kann ich mancherorts doch die Not lindern. Hilfsmittel und Hilfskräfte wären nun schon dringend notwendig. Die Not ist buchstäblich zu einem Meer geworden.“

Johler schreibt am 12. Februar 1946 in sein Tagebuch: ,,Der Lagerarzt Dr. Scherer hat seinen Rundgang beendet, bei dem er von Haus zu Haus sämtliche ,spitalbedürftigen‘ Kranken zusammenschrieb. Ihre Zahl ist 1300! Nun wurde ein Teil des Dorfes evakuiert, und alle Kranken müssen dort untergebracht werden. – Heute war der Tag des großen Krankentransportes. Das war eine herzzerreißende Völkerwanderung durch die Dorfstraßen. An meinem Fenster ziehen Unzählige vorbei, und ich bin gezwungen, dem Ganzen untätig zuzuschauen! Geführt und geschoben, gestoßen und getrieben werden sie, je nachdem. Manche mit Polstern, manche mit Decken, viele auch ohne irgendwas. Und dort im ,Spital‘ wartet ihrer ein Strohlager, sonst nichts. – Welche Bilder bieten sich da dem Menschen nur im kleinen Blickfeld vom Fenster aus und in der kleinen Weile, wo ich die traurige Prozession betrachte! – Soeben wird ein alter, abgemagerter Mann auf dem Schubkarren vorbeigefahren. Rücklings sitzt er drauf, den Kopf über die Lehne, den Mund halb offen, die Füße schleifen auf der Erde, die Hände hängen beiderseits hinunter, nur wenn es zu sehr hoppelt, hebt er die eine, als bitte er, man möge Halt machen, aber man fährt weiter. Wahrscheinlich wird man schon morgen oder übermorgen wieder denselben Mann auf den Schubkarren laden und wieder fahren – nur eine andere Richtung: dem Friedhof zu! …“

Erst mit der Auslieferung von DTT Anfang März 1946 wurde man der Flecktyphusepidemie verhältnismäßig rasch Herr. Die Anzahl der Sterbefälle in Gakowa reduzierte sich im Laufe des April 1946 auf 15 bis 20 pro Tag. An solche Zahlen gewöhnte man sich für etwa ein Jahr.

Ab 1947 wurden die ”Spitäler“ zu Sterbehäusern. Sie beherbergten meist nur mehr jene, die der Hoffnungslosigkeit und Apathie verfallen waren, weil sie nicht hatten flüchten können wie die vielen anderen. Ab Mai 1947 betreute Kaplan Paul Pfuhl diese Sterbehäuser. Daß es nicht nur Resignation in diesen Spitälern gab, sondern auch Anklage gegen Gott, zeigt sein Bericht: ”Ein Fall steht mir noch ganz lebendig vor Augen. Da lag eine Frau auf einem Bett im Hausgang – es war Sommer -, ich fragte sie, ob sie nicht beichten wolle, denn man kann ja nicht wissen, was kommen werde. Schroff wies sie mich ab: Sie hätte nichts zu beichten. Als ich ihr zuredete, daß wir doch alle Sünden hätten und die Verzeihung Gottes brauchten, kam es hart über ihre Lippen: ,Mir hat Gott nichts zu verzeihen, höchstens habe ich ihm zu verzeihen.‘ Alles Bemühen und gütliche Zureden fruchtete nichts. Auch später nicht, als ich sie noch einige Male besuchte. In Verbitterung ist sie gestorben“.

„Weiße“ und „schwarze“ Flucht

Bis in den Sommer 1946 hinein war die Flucht aus Gakowa ein lebensgefährliches Unterfangen. So berichtet Johann Hebel aus Gakowa, der die ganze Lagerzeit über als Totengräber beschäftigt war, von mißlungenen Fluchtversuchen:

”Wenn Leute beim ,Durchgehen‘ erwischt wurden, dann hat der Partisan sie schon an der Grenze erledigt. Und auch von dort haben wir viele mit dem Wagen abgeholt und im Lagerfriedhof beerdigt. Einmal handelte es sich um eine Frau und einen Mann und ihren 8-10 Jahre alten Jungen. Die Eltern waren totgeschlagen, und dem Kind war mit dem Bajonett von unten bis oben der Leib aufgeschlitzt, so daß die Gedärme heraushingen. Ich habe sie an der Tracht erkannt: sie waren von Stanischitz.“

Die ,schwarzen‘ Führungen wurden immer unter der Gefahr, erwischt zu werden, durchgeführt. Sie hatten aber den Vorteil, daß man mit weniger Geld auch eine Chance hatte, aus dem Lager zu kommen. Wenn solch ein Transport erwischt wurde, kamen die Flüchtenden für einen oder mehrere Tage in den Keller und konnten es später wieder versuchen. Einige mir bekannte Leute machten bis zu achtmal den Versuch, bis es ihnen gelang, wegzukommen.

Ab Sommer 1946 wurde die ”schwarze“ Flucht, d. h. eine solche, die ohne Wissen der Lagerleitung unternommen wurde, geduldet. Ab Ende 1946 gab es auch die ”weiße“ Flucht, die im Einvernehmen mit der Lagerleitung oder doch einzelner Wachen vonstatten ging. Manche Kommandanten sicherten sich dabei ein Kopfgeld. Ab Spätjahr 1947 wurde die ”weiße“ Flucht eingestellt, die ”schwarze“ zusehends erschwert. Insgesamt dürften es gegen 16 Monate gewesen sein, in denen die Flucht toleriert wurde oder aber einem Abschub der Lagerleute über die Grenze gleichkam. Für die Donauschwaben Jugoslawiens wurde das Jahr 1947 das Hauptfluchtjahr. Dabei spielte die ,,Durchlässigkeit“ der Lager Gakowa und Kruschiwl die Hauptrolle. Insgesamt dürften 30-40000 Donauschwaben nach Ungarn und Rumänien entkommen sein. Die halbe Zeit seines Bestandes hindurch war demnach das Lager Gakowa für Entschlossene gewissermaßen von einer ,,Durchlässigkeit mit erhöhtem Risiko.“

Ein Beispiel für jene namenlosen Tragödien, die sich auf den heimlichen, aus den Todeslagern in die Freiheit führenden Wegen abspielten, weiß auch Hebamme Katharina Schaag von ihrem letzten, dem gelungenen Fluchtversuch zu berichten, der sie nach Gara in Ungarn führte: ,,Nach einigen Tagen begegnete mir dort eine Frau aus Tscherwenka. Wir sprachen über unsere Flucht. Sie erzählte mir, daß sie über einen Graben gegangen sei mit zwei Kindern. Eines war zwei, das andere fünf Jahre. Das jüngere trug sie in einem Rucksack, den älteren trug sie auf dem Arm. Sie mußten über ein schmales Brett den Kanal überqueren. Ein alter Mann ging ihr voraus sie aber fiel vor lauter Aufregung in das Wasser, und als sie herauskam, war das Kind nicht mehr im Rucksack. Sie konnte aber nicht nach dem Kind suchen, denn sie mußte gleich weitergehen, damit die anderen nicht noch einmal zurückgeholt würden . . . Der Name der armen Mutter ist mir nicht mehr in Erinnerung.“

Das Titoregime war offenbar froh, wenn möglichst viele über die Grenze entkamen, doch zeigten sich die Behörden in Südungarn immer weniger bereit, Flüchtlinge über die Grenze zu lassen. Die ungarische Gendarmerie machte eine Großrazzia auf Flüchtlinge und brachten, wie etwa Paul Mesli in einem aufregenden Bericht zu schildern weiß, eine große Zahl von ihnen, die schon in der Eisenbahn unterwegs Richtung Österreich waren, wieder an die Grenze zu Jugoslawien. Es entstand in der Nacht des 9. Juni 1947 eine menschenverachtende Treibjagd über die Grenze und wieder zurück, weil die jugoslawischen Grenzer nicht mehr bereit waren, Flüchtlinge zurückzulassen. Bevor man sie schließlich doch nach Österreich abschob, wurden die Gejagten in der Kaserne von Körmend vom ungarischen Militär nochmals ausgeplündert. Letzte Schmuckstücke, das Geld und die besseren Kleider blieben in Ungarn zurück.

Geheime Seelsorge

Vom 5. März bis zum 4. April 1946 sorgte Jesuitenpater Wendelin Gruber für die Seelsorge. Er erreichte in einer Aussprache mit dem Schutzo, dem Lagerkommandanten, daß die Lagerleute nach Erfüllung der Tagesnorm und sonstiger Arbeitspflichten am Sonntagabend in die Kirche gehen dürfen. Ihm selbst wurde zwar das Abhalten eines Gottesdienstes und jede Predigt verboten, Gruber hielt sich aber nicht daran. Am 24. März feierte er mit die Eucharistiefeier. Die Kirche war zu klein, auch draußen drängten sich die Lagerleute. Die Glocken erklangen, sogar die Orgel spielte. In seiner Predigt erinnerte P. Gruber an das Fest Mariä Verkündigung und tat mit den Lagerleuten das weitum bekanntgewordene Gelöbnis, die Donauschwaben wollten im Falle ihres Überlebens aus Dankbarkeit nach Vätersitte jährlich eine Wallfahrt machen und im Falle des Wiedererhalts des heimatlichen Hab und Guts eine Wallfahrtskirche zu Ehren der Muttergottes errichten. Die seit 1961 jährlich stattfindende Donauschwabenwallfahrt nach Altötting geschieht in Einlösung dieses Gelöbnisses.

Vom 1. April 1946 bis zum 26. Mai 1947 bleibt dann Johler durchgehend in Gakowa als Seelsorger tätig. Einigermaßen genesen, bemühte sich Pfuhl, um die religiöse Betreuung der Lagerleute zu sichern, bei Bischof Budanovic in Subotica, um das Amt eines Administrators der Pfarre Gakowa. Dieses wurde ihm am 26. Februar 1946 gewährt. Daß die beiden überhaupt in Gakowa wirken können, beruht auf einer jener Unwägbarkeiten, die die neue Verwaltung in der etwas chaotischen Phase der Konsolidierung des neuen Regimes kennzeichnet.

Johler hat mit seinem Tagebuch die ”Chronik der außergewöhnlichen Seelsorge“ verfaßt, Pfuhl hat sie durch seinen Bericht über die Geschichte des Lagers Gakowa bestens ergänzt. Beides sind authentische Hauptquellen über die Endphase der donauschwäbischen Passion. Die Besonderheit der Lagerseelsorge der beiden liegt im zähen Festhalten an der Eucharistiefeier – auch außerhalb der Kirche -, in der erfinderischen Krankenpastoral, in der Einführung eigener Kindergottesdienste, in der Heranziehung von Seelsorgshelfern/innen, wie man heute sagen würde, schließlich auch im unverdrossen gehandhabten Versuch, die Kinder durch Katecheten/innen religiös und durch Lehrer profan zu unterrichten. Alles in allem ein wahrhaft heroisches Unternehmen, eine Pastoral der Verfolgungszeit.

Bald versucht die Lagerleitung, die Seelsorge in Gakowa zu unterbinden. Am 15. Januar 1946 ergeht das erste Verbot, priesterlich zu wirken. Am 30. Juni 1946 folgt ein strengeres. Es wird gelegentlich offen nicht befolgt, dann wieder durch eine heimliche Seelsorge unterlaufen. Der Erstkommunion-Unterricht ist so gut organisiert, daß die Lagerführung die unterrichtenden Priester kein einziges Mal sozusagen auf frischer Tat ertappte. Am 30. Oktober werden auch die beiden Gakowaer Seelsorger in das Lager geworfen, sie müssen aber erst am 28. Dezember 1946 das ihnen im Pfarrhaus verbliebene Zimmer räumen.

25. April 1946. Erstkommunionunterricht nimmt die meiste Zeit in Anspruch. Auf acht Gruppen werden bis zu 500 Kinder unterrichtet. Dies allein ist schon eine außergewöhnliche Gnade für unser Volk. Wird es sich solcher Gnaden auch würdig erweisen?

28. April 1946. Heute war die erste Kindermesse. Ein Werk des P. Gruber. Obwohl wir unser Vorhaben nur bei den Kindergruppen bekanntgegeben haben, waren 1150 Kinder zur hl. Messe gekommen. Ein herrlicher Erfolg des guten Paters! Von nun an halten wir jeden Sonntag um 9 Uhr eine eigene Kindermesse.

19. Mai 1946. Erstkommunion. Insgesamt traten diesmal 471 Kinder zum ersten Mal zum Tisch des Herrn. Der Vorbereitungsunterricht wurde durchwegs in Lagerhäusern geheim und unauffällig gegeben. An diesem Tag aber kamen alle Kinder, wohl schlicht gekleidet, aber mit Blumen geschmückt, zur Kirche. Gebet und Gesang war erhebend. Die Bescherung nachher reichlich. Wenigstens drei Fuhren Kipfel und Semmeln. Verschiedene Ortschaften von Subotica bis Bogojevo haben freudig dazu beigetragen. Es war dies, wie P. Gruber sagte, ein wahres Wunder der christlichen Nächstenliebe.

21. Mai 1946. Fast in jedem Haus wird in irgendeiner Form die Mai-Andacht gehalten. Des öfteren ruft man auch uns Priester hierher und dorthin, die Mai-Andacht zu halten. Oft sind diese Abendstunden recht ergreifend.

10. Juni 1946. Wir haben nun auch die zweite Gruppe von Erstkommunionkindern zum Unterricht erfaßt. Es sind ihrer etwas über 200. Das sind solche Kinder, die bisher entweder nicht beim Unterricht waren oder sich zu schwach erwiesen hatten.

28. Juni 1946. Herz-Jesu-Fest. In einem Haus der Hauptgasse hielten wir die Schlußandacht. Alles überfüllt. Die Fenster mußten geöffnet werden. Ich verließ sofort nach der Andacht das Haus. Das Schlußlied erscholl weit über die Gasse. Ich gehe draußen an einem etwa Fünf- bis Sechsjährigen vorbei. Die Singlust hat allem Anscheine nach auch ihn hier draußen erfaßt. Aber was er singt, ist: ,Mi smo mladi partizani‘ (Wir sind die jungen Partisanen). Die Mutter singt drinnen vielleicht das Herz-Jesu-Lied, und der Kleine draußen singt das Partisanenlied!

30. Juni 1946. Heute wurde uns nun zum zweiten Male unser priesterliches Wirken für die Lagerleute untersagt. Von morgen an darf niemand von den Lagerleuten mehr in die Kirche. Die Begründung lautet: ,Die Leute sollen spüren, daß sie im Lager sind.‘ ……

Einige Tage hindurch halten wir nun Erstkommunionfeier vormittags und nachmittags ganz still und unauffallig hier im Pfarrhaus. Es sammelt sich immer eine Gruppe von 20 bis 25 Kindern. Sie kommen einzeln, unauffällig durch die Gärten und Kukuruzfelder. Aber auffallend ist der Ernst und die Andacht dieser Kinder, Katakombengeist durchweht jede dieser Andachtsstunden…….

27. Iuli 1946. Unsere Hauptbeschäftigung ist auch weiterhin der Kinderunterricht. Mit sieben bis acht Hilfslehrkräften gelang es uns nun schon einige Monate hindurch, Hunderte Kinder regelmäßig zu unterrichten. Auch Rechnen und Naturkunde und Gesundheitslehre wird nun betrieben.

15. September 1946. Wir Priester dürfen uns nirgends mehr sehen lassen. Die Sonntagsandachten wurden aber trotzdem gehalten; unsere Hilfslehrerinnen haben sie organisiert und geleitet. Auch in Zukunft wird es wohl so sein müssen.

27. Oktober 1946. Schon lange erlebten wir keine so tiefgreifende Priesterfreude wie heute: das Christkönigsfest im Lager! …….. Wir selber konnten mit keinem Fuß aus dem Hause, aber wir konnten Material, Skizzen, Anregungen, Vorlagen und Programme geben, so daß unsere Hilfslehrerinnen zwei Wochen hindurch alles vorbereiteten und organisierten. Mehrere hundert Kinder arbeiteten mit wahrem Feuereifer daran, bis jedes von ihnen ein Geschenk für Christus den König fertiggestellt hatte, …. Bei der eigenen Feierstunde für die Erwachsenen weihten sich alle Stände: Kinder, Jugend, Frauen und Männer, dem Göttlichen König. Ja, Seine Macht ist diesen Leuten verborgen, Seine Liebe jedoch nicht!

30. Oktober 1946. Pfuhl ist zurück. Das Verhör beim Lagerkommando war allerdings sehr kurz. Wir wurden bloß gefragt, was wir der Nationalität nach seien. Als wir erklärten, wir seien Deutsche, wurde uns der Haftbefehl von seiten des Izvršni Odbor – Novi Sad verlesen. Hiermit sind wir also ins Lager geworfen.“

Der Tod im Lager Gakowa – Erlebnisbericht

Ein Erlebnisbericht aus dem Buch „Nachruf auf verlorene Jahre“. Das Buch hat Frau Anna Niklos geschrieben, die im Burgenland lebt. Sie stammt aus Sentiwan in der Batschka, einem Teilgebiet der Provinz Wojwodina im heutigen Serbien. Sie kam als 16jährige in ein Arbeitslager und war zwischendurch im Todeslager Gakowa, das erst Anfang 1948, also vor 60 Jahren, aufgelöst wurde.

Ich merkte, dass in dem Haus, in dem ich nun untergebracht war, eine traurige Stimmung herrschte. Allmählich erfuhr ich den Grund. Neben unserem Zimmer befand sich eine kleine Kammer, in der eine Mutter mit ihren drei Kindern untergebracht worden war. Die vier, die zwei älteren Mädchen, der kleine Bub und die Mutter, hatten gerade Platz in der Kammer. Einige Wochen ging alles gut, dann aber erkrankte plötzlich das älteste der Kinder, das Mädchen mit elf Jahren. Ihre Krankheit dauerte nicht lange. Nach zwei Tagen lag das Mädchen wie schlafend auf seinem Strohlager und rührte sich nicht.

Etwas vom Schrecklichsten im Lager Gakowa ist, so erzählte mir Lissi, meine Freundin, dass man den Kranken nicht helfen kann. Es gibt hier keinen Arzt und keine Medikamente.

Die Mutter betete und weinte, das Kind aber lag ganz ruhig da, man merkte bloß, dass sein Körper hohes Fieber hatte. Wie bei allen Kranken hier musste man zusehen, bis der Tod das Kind erlöste.

Kaum war der Leichnam weggebracht – bei der herrschenden Hitze mußte das sehr schnell gehen – da wurde das zweitälteste Kind krank. Verzweifelt und halb wahnsinnig vor Schmerz und Leid lief die Mutter im Lager umher und bettelte um etwas Essbares. Die Köchin gab ihr jeden Tag einen Schöpflöffel Suppe mehr, es war aber alles umsonst, der Tod holte auch ihr zweitältestes Kind, ein siebenjähriges Mädchen. Die Mutter schrie und weinte, bis sie nicht mehr konnte. Der seelische Schmerz und das Austeilen ihrer Ration an die Kinder hatten sie so geschwächt, dass die Zimmernachbarinnen glaubten, sie würde den nächsten Tag nicht mehr erleben.

Als aber der Leichenwagen das Kind abholte, begleitete die Mutter ihr totes Kind bis zum Dorfende. Ihr kleiner Sohn lag indessen in der Kammer und wartete auf seine Mutter. Spät am Nachmittag kam die Frau völlig erschöpft zurück. Zwei Tage konnte sie nicht aufstehen. Sie hatte aber noch ein Kind, sie durfte nicht aufgeben, und so gelang es ihr doch, sich nochmals zu erholen. …Von meinem Strohlager aus konnte ich gerade in ihre Kammer sehen, da die Zwischentüren der Zimmer ausgehängt worden waren. Ich beobachtete die Frau fortab jeden Tag, wie sie in ihrer Kammer betete. Wo nahm diese Frau nur die Kraft her, fragte ich mich wiederholt.(.. ) Der eine oder andere Tag verging, da kam die junge Frau aus ihrer Kammer. Sie war ausgetrocknet wie eine Blume, die kein Wasser bekam, und schaute uns aus todtraurigen Augen an. Mit leiser Stimme sagte sie:

„Kinder, rettet euch, wenn ihr könnt. Nur raus hier aus dieser Schlangengrube, ehe es zu spät ist. Vielleicht gelingt es euch zu überleben. Unser Herrgott soll euch beistehen. Für meine Kinder kommt jede Hilfe zu spät.“